-인공지능을 무한히 긍정하는 기업인들

-완벽한 인간에 인간성이 빠진다면?

[데일리비즈온 박종호 기자] 실리콘밸리에는 싱귤래리티 대학교(Singularity University)라는 이름의 대학교가 있다. 기업가들에게 인공지능, 신경과학, 나노기술 같은 최신기술을 가르치기 위해 설립된, 말하자면 ‘테크 전문대학’이다.

이 대학교의 철학은 워낙 대학의 이름과 관련이 깊다. 특이점(Singularity)에 대비해야 한다는 뜻일 터이다. 특이점은 인공지능이 비약적으로 성장해 인간의 지능을 뛰어넘는 시점을 말한다. 일설에 따르면 SF 소설가인 버너 빈지가 1993년 발표한 논문 ‘다가오는 기술적 특이점’에서 최초로 사용했다.

그리고 많은 사람들은 기술발전은 피할 수 없는 현실이기에, 우리는 특이점을 받아들일 준비를 해야 한다고 주장한다. 그러므로 특이점을 막으려는 노력은 의미가 없다는 것이다. 오히려 특이점의 부정적 영향을 줄여야 한다는 주장에 초점이 모아지고 있다. 싱귤래리티 대학은 말하자면 그 산물인 셈이다.

트랜스휴머니즘은 바로 이 지점에 주목한다. 트랜스휴머니즘은 신기술과 인공지능을 통해 인간의 신체적·지적 능력을 향상시키고 나아가 인간과 기계의 융합을 주장하는 이데올로기를 말한다. 지난 2002년 세계적인 석학인 프랜시스 후쿠야마 역시 트랜스휴머니즘을 인류역사상 최대의 위기로 평가한 바 있다.

◆ 인간은 증강현실로 하여금 무궁히 발전해

한편, 트랜스휴머니스트들은 슈퍼컴퓨터의 대적용으로 ‘증강현실’를 제시한다. 영화 <매트릭스>에서 예고했듯 증강현실이 인간의 의식구조와 생활방식을 완벽히 대체하는 그림이다. 그러나 영화와는 달리 트랜스휴머니즘의 옹호자들은 “인간은 증강인류로 하여금 기술적 진보를 거쳐 현저히 뛰어난 능력을 갖추게 될 것”이라고 평가한다.

싱귤래리티 대학의 창립자이자 저명한 철학자이기도 한 레이 커즈와일은 이에 “인간은 2030년이 되면 자기 생각을 전자매체에 전송할 수 있게 되며 불멸(不滅)이 가능해진다”고 말했다. 철학자인 닉 보스트롬은 이를 두고 “호모 사피엔스의 퇴장”이라고 주장했다.

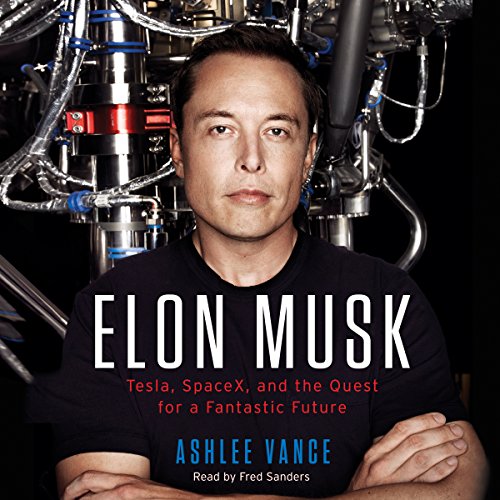

이에 기업가들은 대체로 이러한 예상을 ‘반드시 일어나야 할’ 현실로 받아들이는 분위기다. 테슬라의 창립자인 앨론 머스크가 대표적이다. 머스크는 페이팔의 공동창업자인 피터 틸 등 여러 기업인들을 통해 2015년 오픈에이아이(OpenAI)를 설립한 바 있다. 스카이프의 공동창업자인 얀 탈린 역시 ‘생명의 미래 연구소(FLI)’라는 기관을 설립했다. 그러나 머스크는 이에 그치지 않고 2017년 뉴럴링크(Neuralink)이라는 회사의 설립을 예고했다.

이 기업은 대뇌피질에 전극을 이식해 사람의 뇌와 컴퓨터를 직접 연결하는 기술개발을 목표로 하고 있다. 머스크는 늘 “이 기술은 파킨슨병 같은 신경질환을 치료하는 의학적 용도로 이용될 것”이라고 말한다. 그러나 일각에서는 “이 기술이 인류를 대상으로 쓰이지 않는다는 보장이 어디 있나”며 의혹의 눈초리를 보낸다, 그렇다보니 “반은 사람이고 반은 로봇인 사이보그로 만들고 우리의 기억을 클라우드에 전송할 수 있게 할 것이다”고 우려도 나오고 있다.

생각은 대체로 공상과학소설에서 비롯되었다. 앞서 말했듯이 워낙에 특이점이라는 개념도 미국 소설가 버너 빈지가 처음 만든 바 있다. 그는 1993년 그의 저서를 통해 개념을 이론화한 바 있다. 그리고 비슷한 예는 곳곳에서 발견된다. 머스크는 뉴럴링크 사에서 개발한 기술의 이름을, 영국 작가인 이언 M. 뱅크스의 저서 <컬처>에 등장하는 뉴럴 레이스(neural lace)라는 신경 그물망에서 착안했다.

이에 영국의 경제주간지인 <이코노미스트>도 거들었다. 이코노미스트는 2017년 3월 기사를 통해 “재계의 거물들이 신기술에 대해 어떻게 생각하는지 이해하려면 이언 M. 뱅크스의 소설을 먼저 읽어보는 것이 좋다”고 설명했다. 이 작가가 쓴 책의 배경은 주로 특이점에 도달한 미래사회다. 이곳에서 인공지능은 사실상 신성한 의식으로 간주된다. 인간은 인공지능과 더 이상 상대가 되지 않지만, 과학은 인간의 몸을 자유자재로 고칠 수 있고 질병도 죽음도 더 이상 존재하지 않는다. 말하자면 이언 뱅크스는 인공지능의 우월성을 그린 ‘공상과학 소설’의 대표 격이다.

영국 작가 찰스 스트로스가 그리는 미래에서 인간은 진화가 덜 된 원시인처럼 보이고 ‘증강’ 인간만이 전지전능한 로봇과 대적할 수 있다. 그리고 마르쿠스 베스나르 렌 이 공상과학소설은 트랜스휴머니즘 구상에 큰 영향을 미쳤다. 미국 소설가 돈 드릴로는 <제로 케이(Zero K·가제)>에서 억만장자들을 극저온 처리(사후에 극저온으로 보관하는 것)해주는 가상의 기관을 그리며 트랜스휴머니즘의 불멸에 대한 열망에 경종을 울린다.

독립 기자로 활동하고 있는 마르쿠스 베스나르는 이에 다음과 같이 주장한다. ‘초인간적인’ 존재들은 부품과 건전지를 교체할 수 있는 전화기 같은 물체라는 것이다. 즉 개성도 감정도 없는 몸일 뿐이다. 결국 증강인류에게 인간적인 것이라고는 아무것도 남지 않는다.